藝評(píng)|湯順鑫 卜子文:展現(xiàn)新時(shí)代中國(guó)畫(huà)教育對(duì)“似”與“不似”的思考與解讀

湖南文聯(lián) 2025-01-14 11:50:41

文|湯順鑫 卜子文

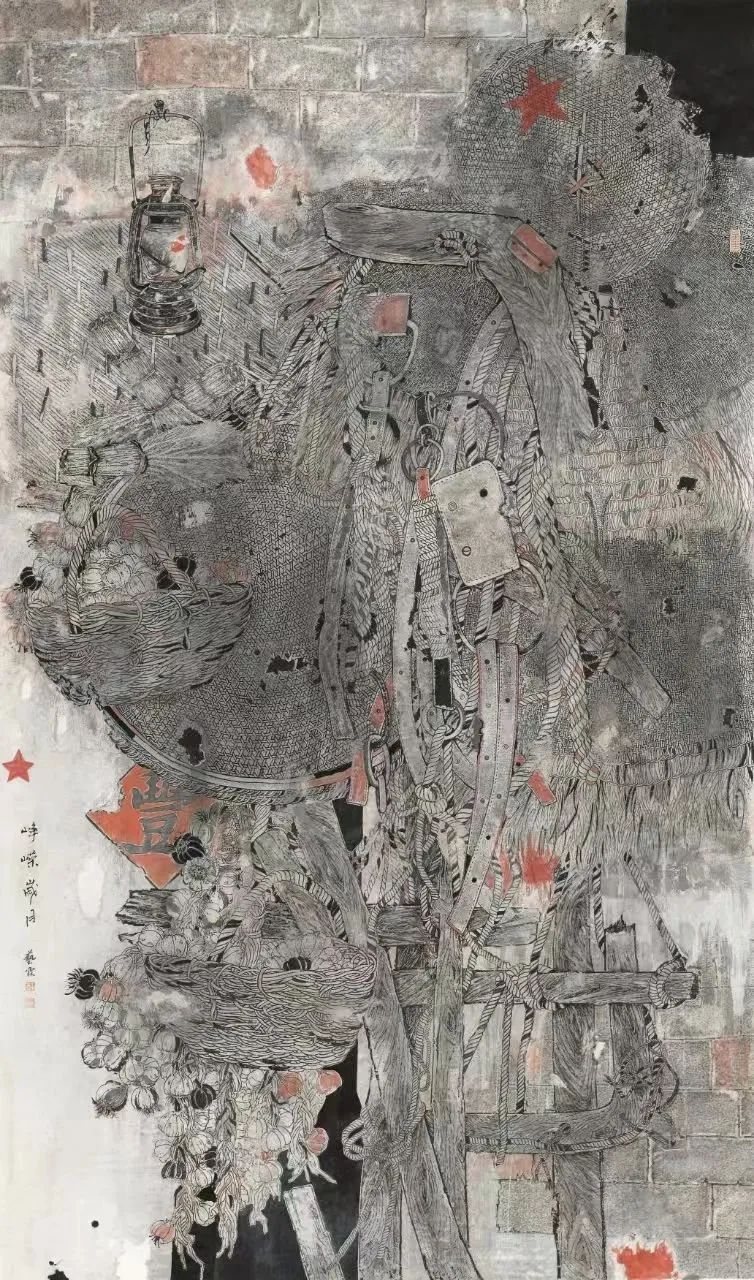

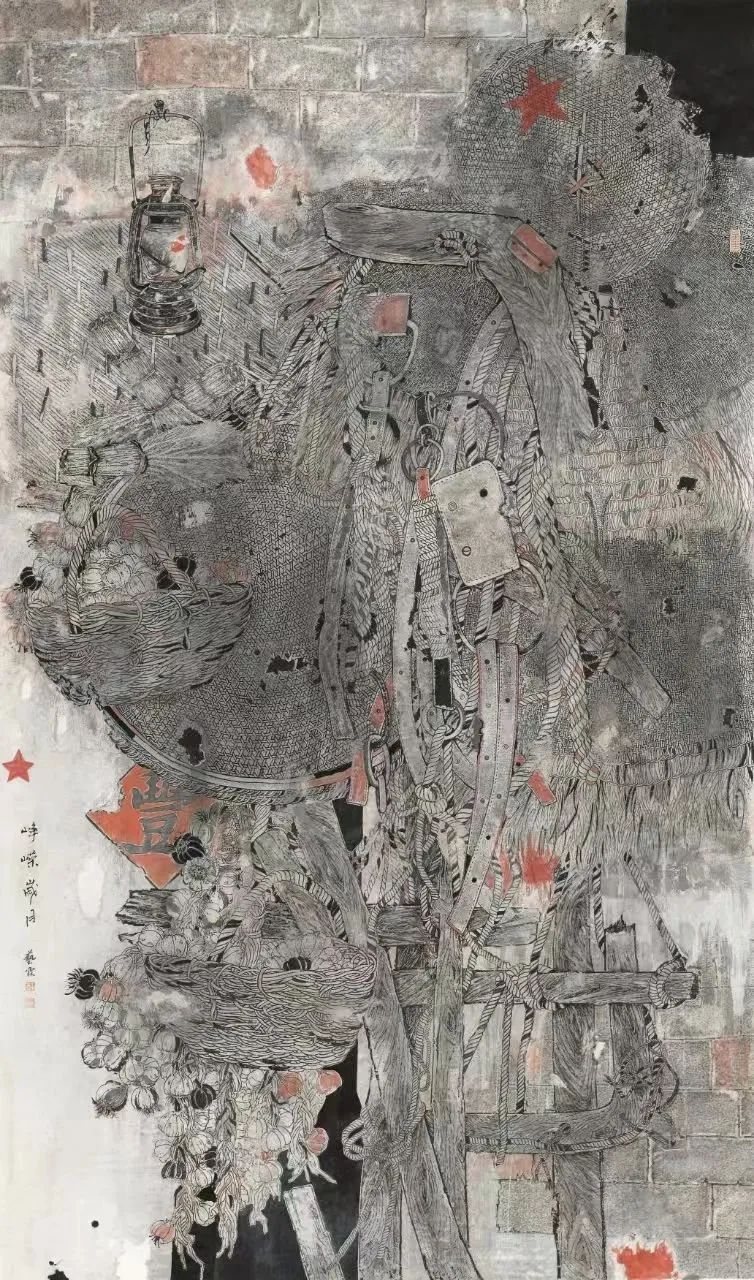

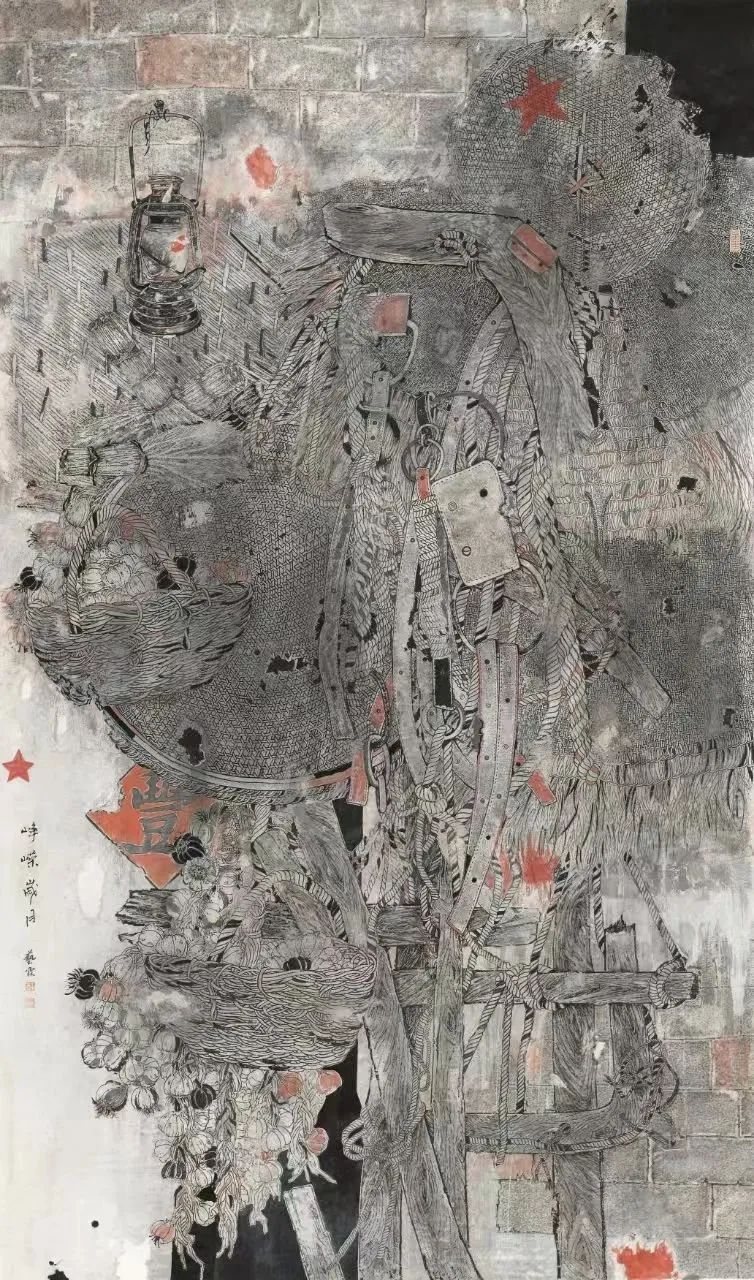

《崢嶸歲月》

溯源中國(guó)藝術(shù)“似”與“不似”這一美學(xué)對(duì)偶范疇,早見(jiàn)于魏晉南北朝時(shí)期的“以形寫(xiě)神”觀念,并在元明清時(shí)期演繹出諸如“意境論”“不求形似”“不似之似”等繪畫(huà)理論�����。時(shí)至近現(xiàn)代�����,中國(guó)畫(huà)大師齊白石提出“作畫(huà)妙在似與不似之間����,太似為媚俗,不似為欺世�。”的藝術(shù)主張�,從而使得“似”與“不似”兼而有度的造型法則延續(xù)發(fā)展至今�����??傆^由中國(guó)畫(huà)學(xué)會(huì)�、湖南省美術(shù)家協(xié)會(huì)和湖南科技大學(xué)聯(lián)合主辦的“藝比·神韻”第五屆齊白石大學(xué)生文化藝術(shù)節(jié)全國(guó)中國(guó)畫(huà)作品展,其作品不僅生動(dòng)展示了國(guó)內(nèi)外高校中國(guó)畫(huà)教育的最新成果����,也深度呈現(xiàn)了“似”與“不似”之美的時(shí)代教育新象。

《晨 曲》

以“似”之精�,在新時(shí)代中國(guó)畫(huà)教育成果中展現(xiàn)歷史之美。這里所指的“似”����,并非創(chuàng)作主體簡(jiǎn)單地對(duì)客觀物象的據(jù)實(shí)描摹,而是基于其對(duì)自然本身所固有的��、物理的�����、有機(jī)的生存規(guī)律及客觀物象形態(tài)特征的把握���,并結(jié)合審美經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)構(gòu)的藝術(shù)形象����。近年來(lái),新時(shí)代中國(guó)畫(huà)教育工作者們不斷引導(dǎo)學(xué)生在創(chuàng)作過(guò)程中樹(shù)立大歷史觀����、大時(shí)代觀,于貫穿古今的縱向尺度和融通中外的橫向維度間����,把握和刻畫(huà)中國(guó)人民艱苦卓絕、砥礪前行的鏗鏘步伐與豪情壯舉����,在“似”的藝術(shù)形象創(chuàng)構(gòu)中���,以精湛的技藝和深刻的內(nèi)涵展現(xiàn)中華歷史的厚重與魅力�����。該展覽作品所描繪的豐富的中華歷史樣態(tài)躍然紙上��,既有何彬彬的《千年之約》�����、周大年的《雁塔》等展現(xiàn)歷史文物與遺跡的畫(huà)面��;也有朱鵬輝的《儺舞神韻》�、黃瑞棣的《一錘一打一銅具》等非遺題材場(chǎng)景;還有王藝霖的《崢嶸歲月》��、狄玫汐的《傳星火》�����、李璨穎的《最憶韶山?jīng)_》等展示紅色故事�����、傳承紅色基因��,飽含革命文化的作品�����;更有楊祉繁的《齊梅藝壇雅聚時(shí)》��、王小月的《南園遺夢(mèng)》��、徐大為的《起》等描畫(huà)典故、傳說(shuō)與文學(xué)追求的創(chuàng)作����。這些作品無(wú)論是形式技巧,還是內(nèi)容深度��,均以“似”之精蘊(yùn)含其豐厚的精神養(yǎng)分與審美旨趣�����,在展現(xiàn)中華歷史博大精深的同時(shí)��,能夠滿足觀者對(duì)于中華歷史的審美期待��,引導(dǎo)觀者不斷樹(shù)立更為崇高的審美理想�,滋養(yǎng)、陶冶與充盈其追求美的內(nèi)心����。

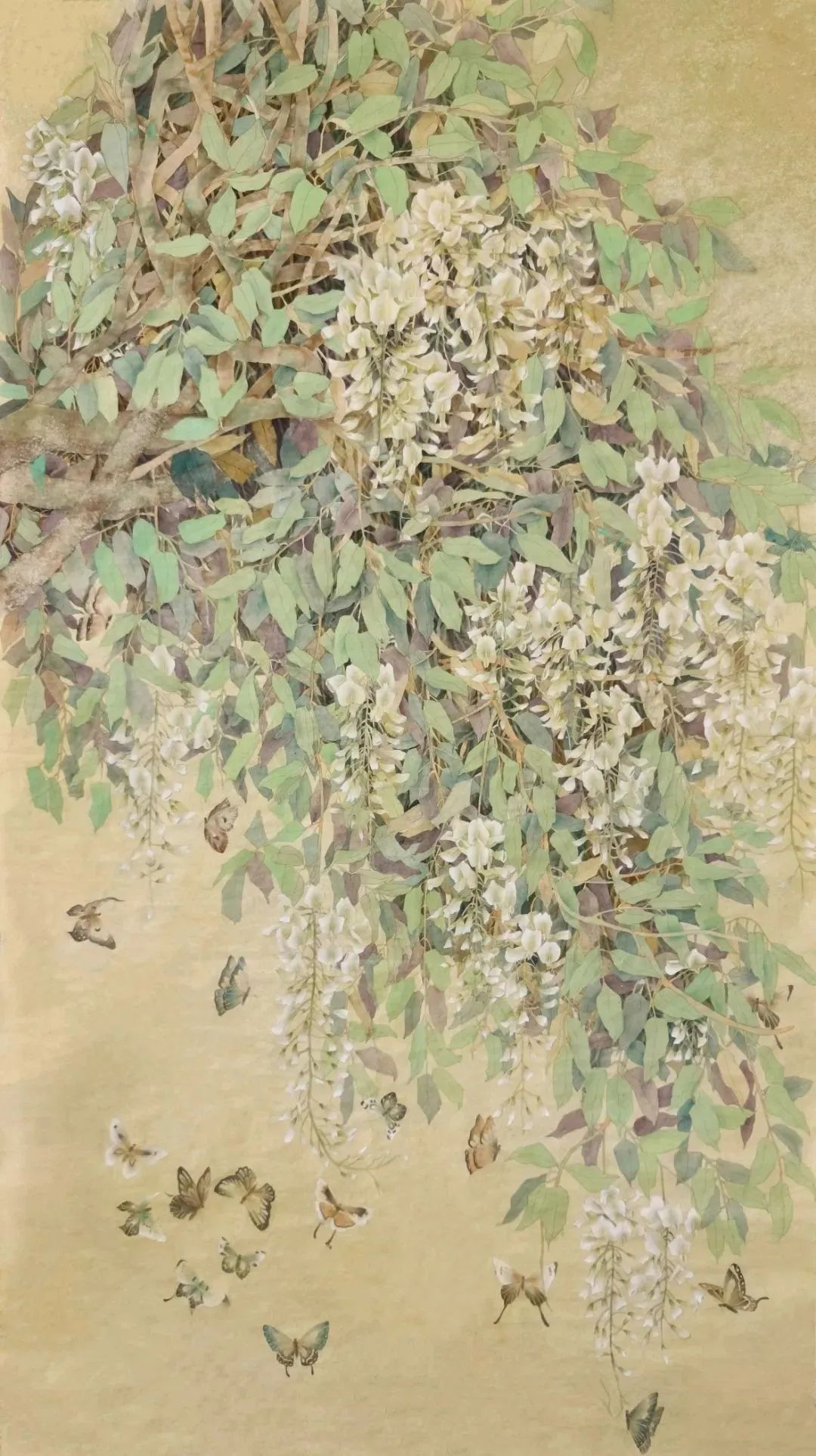

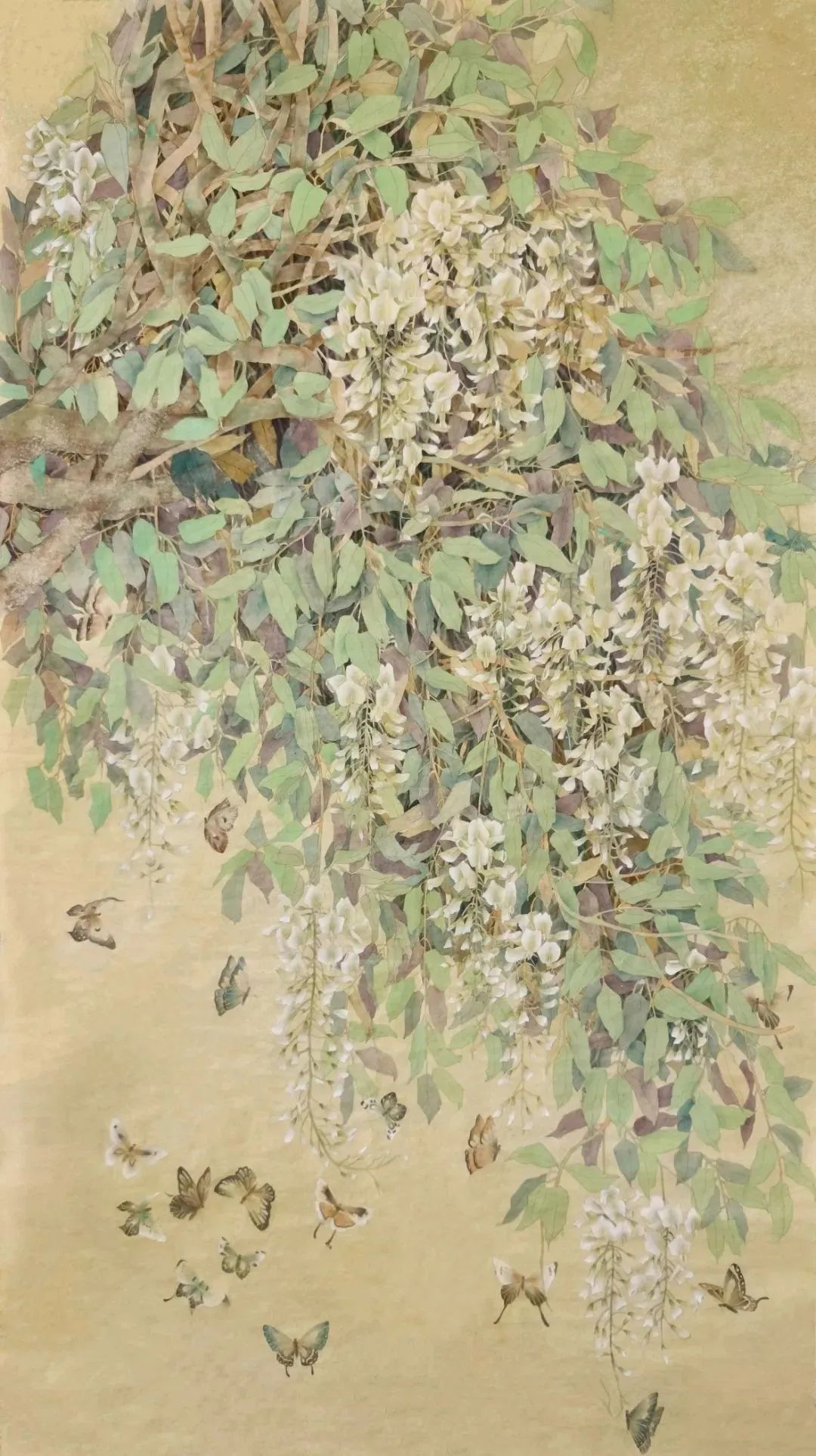

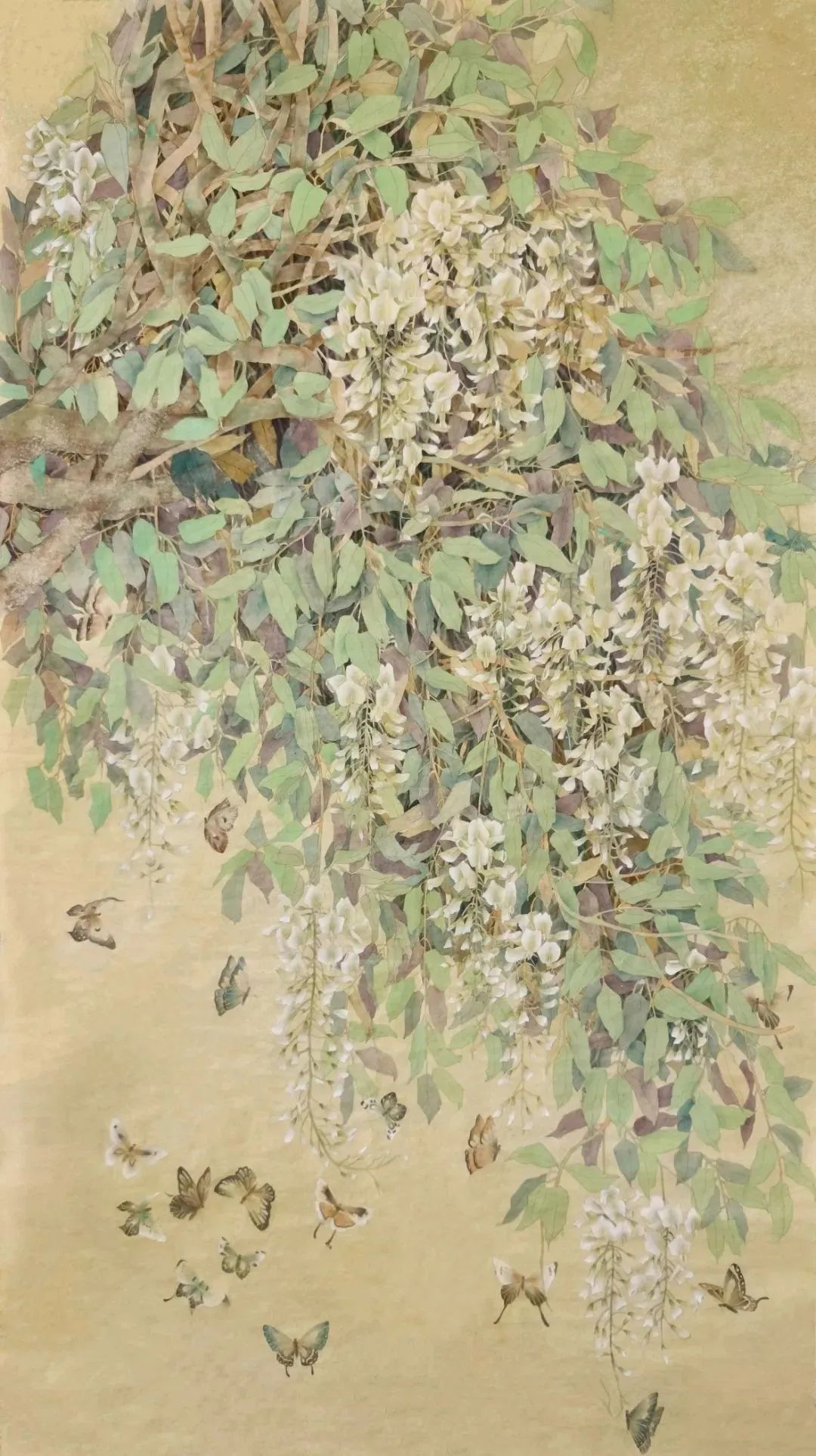

《滿堂花醉》

以“不似”之巧��,在中國(guó)畫(huà)教育成果中展現(xiàn)山河之美����。“不似”是指創(chuàng)作主體擺脫了對(duì)客觀物象的機(jī)械描摹,依據(jù)自身的審美觀念���、情感表達(dá)以及藝術(shù)追求��,對(duì)所描繪的物象進(jìn)行大膽的取舍與形變�����。這種“不似”的巧妙表達(dá)�,也使得展覽中以主觀情思與藝術(shù)匠心對(duì)山河之美予以提煉�����、概括和升華的作品層見(jiàn)疊出�����。其在畫(huà)作中凝聚著一種既源于自然又高于自然的獨(dú)特意境與藝術(shù)形象�����,讓觀者得以透過(guò)畫(huà)面領(lǐng)略到中華山河那深邃而豐富的內(nèi)在神韻與氣質(zhì)�����。比如曹暢的《瀟湘》、陳雪梅的《遇·境》��、李澤林的《溪徑山居》�、張斕的《家園春色》、雷嘉璇的《侗寨秋華》等描繪近村遠(yuǎn)山�、幽樹(shù)小徑的田園山水畫(huà),其運(yùn)用筆墨的干濕��、濃淡變化����,于虛實(shí)和疏密間勾勒村野之景的神韻,文人趣味十足��。與之大相徑庭的如巢雨林的《滌寰·天籟》����、彭佳怡的《云翳山河間》、陳熹旺的《晨溪》等山水畫(huà)作品�����,則通過(guò)皴��、擦�����、點(diǎn)����、染等技法,展現(xiàn)山河湖海的壯闊與險(xiǎn)峻之態(tài)����。而在肖文的《和風(fēng)靜穆》、陳欣怡的《眾鳥(niǎo)各歸枝》��、廖紅霞的《晨曲》�����、熊文勇的《綠》�����、歐陽(yáng)南曦的《有風(fēng)來(lái)》等花鳥(niǎo)畫(huà)作品中�����,淡雅清新的色調(diào)���、細(xì)膩柔和的筆觸與張弛有度的疏密變化不僅使畫(huà)面飽含生命力�,更使觀者在靜謐祥和的意境中感受山河無(wú)恙所帶來(lái)的歲月靜好。這種“不似”之巧����,使畫(huà)面具有了更強(qiáng)的藝術(shù)感染力和獨(dú)特的審美價(jià)值,讓觀者不僅能夠感受到畫(huà)家的匠心獨(dú)運(yùn)和藝術(shù)造詣���,而且能夠直觀地窺視萬(wàn)物之美與山河之秀���。

《軟絨心語(yǔ)》

以“似”與“不似”之妙,在中國(guó)畫(huà)教育成果中展現(xiàn)文化之美�����。中國(guó)畫(huà)中“似”與“不似”的辯證統(tǒng)一�����,體現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)審美文化中的和諧理念�。“似”為畫(huà)面提供了現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和秩序感��,使觀者能夠感受到自然之美和生活之真����;“不似”則賦予畫(huà)面以想象空間和藝術(shù)張力,激發(fā)觀眾的審美情感和思維活力���。在展覽的畫(huà)作中�,二者相互依存����、互相補(bǔ)充,不僅構(gòu)成了中國(guó)畫(huà)獨(dú)特的審美境界�����,而且成為了展現(xiàn)文化之美的生動(dòng)實(shí)踐���。如描繪彝族�、白馬藏族的工筆人物畫(huà)《彝脈承傳》《有聲����?無(wú)聲》,描繪壯族��、苗族���、瑤族��、侗族����、仡佬族等少數(shù)民族的寫(xiě)意人物畫(huà)《念鄉(xiāng)》《午憩》《青山看我應(yīng)如是》《樂(lè)在湘西》,均充滿了濃郁的民族和地域特色��,詮釋了中華民族多元一體的文化格局����;又如《無(wú)言的溫暖》《生活在阿勒泰》《天真爛漫》《人間有味是清歡》等描繪現(xiàn)代城市生活的作品,通過(guò)對(duì)人物��、環(huán)境的巧妙塑造以及畫(huà)面氛圍與情感基調(diào)的營(yíng)造����,反映了當(dāng)代社會(huì)的人文精神和時(shí)代特征;再如于《探源溯流》《滿堂花醉》《靜待花開(kāi)》《韻動(dòng)華章:女神鍛煉圖》《軟絨心語(yǔ)》《智放異彩》《天·問(wèn)》等作品中��,觀者能夠深刻地感受到對(duì)未來(lái)美好生活的愿景與期許���?����?梢?jiàn)���,這些中國(guó)畫(huà)教育成果以“似”與“不似”之妙成為了連接歷史與現(xiàn)代的文化橋梁,其人文內(nèi)涵豐沃�。

《彝脈承傳》

縱觀此次展覽的作品,或許相較于名家名作稍顯稚嫩�,但難能可貴的也正是在作品中所表現(xiàn)出的天真與純粹。誠(chéng)如齊白石大學(xué)生文化藝術(shù)節(jié)自2016年創(chuàng)辦以來(lái)��,不僅具象地展現(xiàn)了一大批青年藝術(shù)人才對(duì)于中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作的獨(dú)特思考與解讀�����,也形象地呈現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外高校對(duì)于中國(guó)畫(huà)教育的傳承與探索���,其承載著的歷史底蘊(yùn)與時(shí)代使命�����,在文化建設(shè)的新征程中具有不可替代的重要價(jià)值與意義�����。責(zé)編:周聽(tīng)聽(tīng)

一審:周聽(tīng)聽(tīng)

二審:甄榮

三審:熊佳斌

來(lái)源:湖南文聯(lián)