藝評|李凌云:穿越千年的繪畫之旅——觀上海博物館東館繪畫展有感

湖南文聯(lián) 2025-02-10 09:24:05

文|李凌云

上海博物館東館���,11月開館展出了五代、元���、明���、清及近現(xiàn)代100余件(組)繪畫珍品���,期待了很久���,終于在年末最后兩天抽出時間來���,一睹芳容,感受到中國畫的藝術(shù)魅力���。這是一部教科書式的繪畫通史展���,幫我們更好地理解和傳承中華民族的文化精髓繪畫館里,進(jìn)門最右邊第一幅作品���,雖然不少人圍著���,但還是一眼能看出這就是“黃家富貴,徐熙野逸”中說的五代徐熙的《雪竹圖》軸���,徐熙“落墨法”的精妙引得觀眾連連贊嘆���,久久不愿離去���。旁邊是南宋佚名《望賢迎駕圖》軸,描寫的唐安史之亂后���,唐肅宗在陜西咸陽望賢驛���,迎接從蜀地歸來的太上皇李隆基的故事,場面浩大人物眾多���,神態(tài)生動���。

《高逸圖》

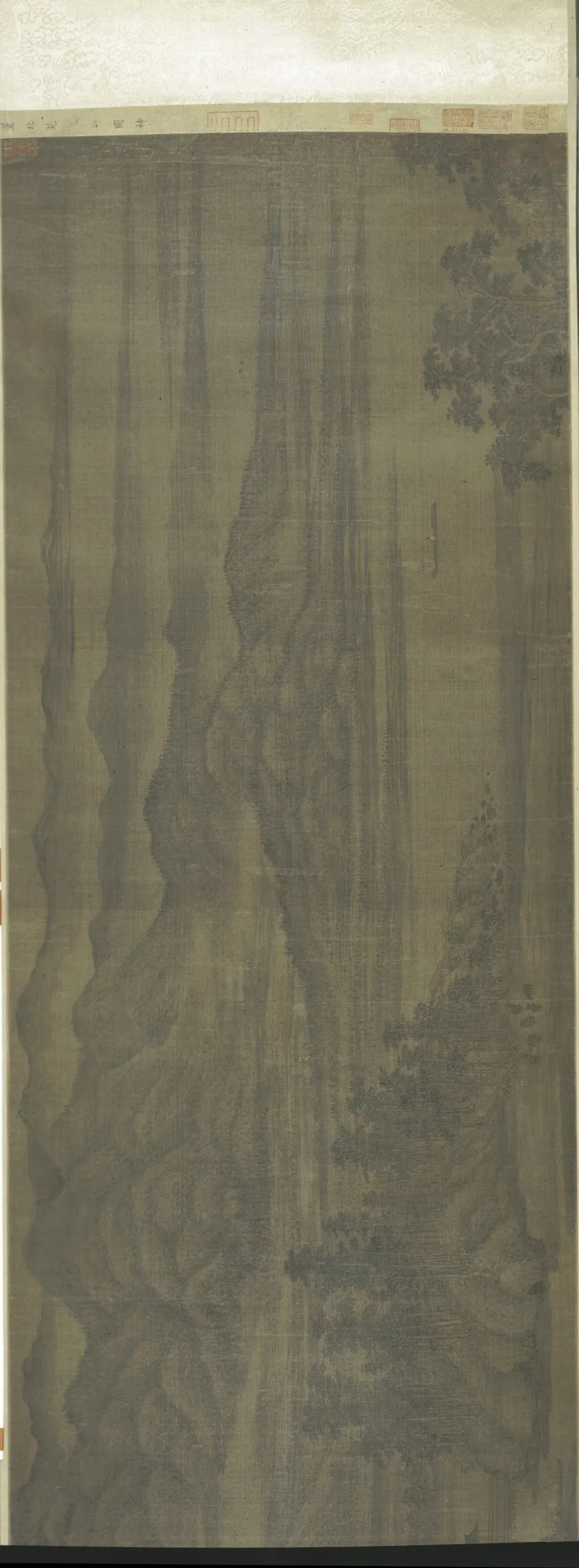

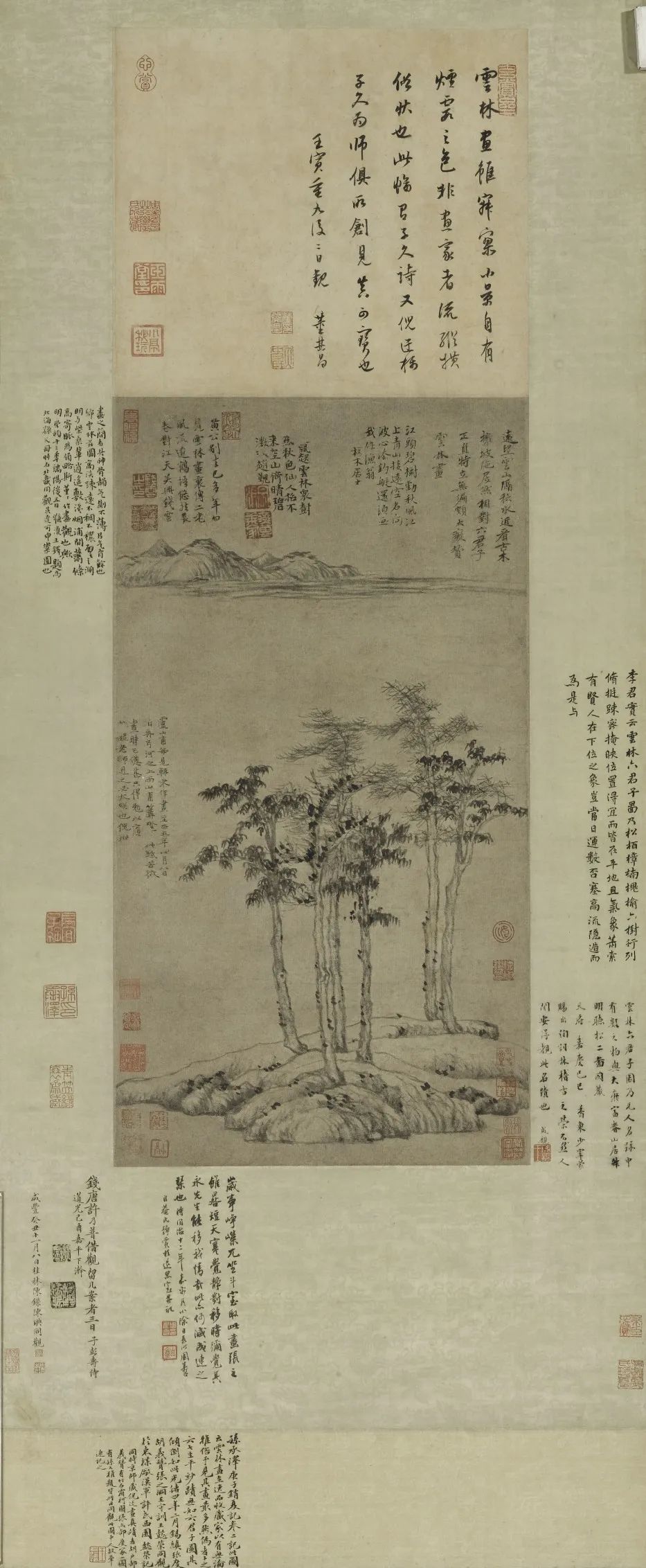

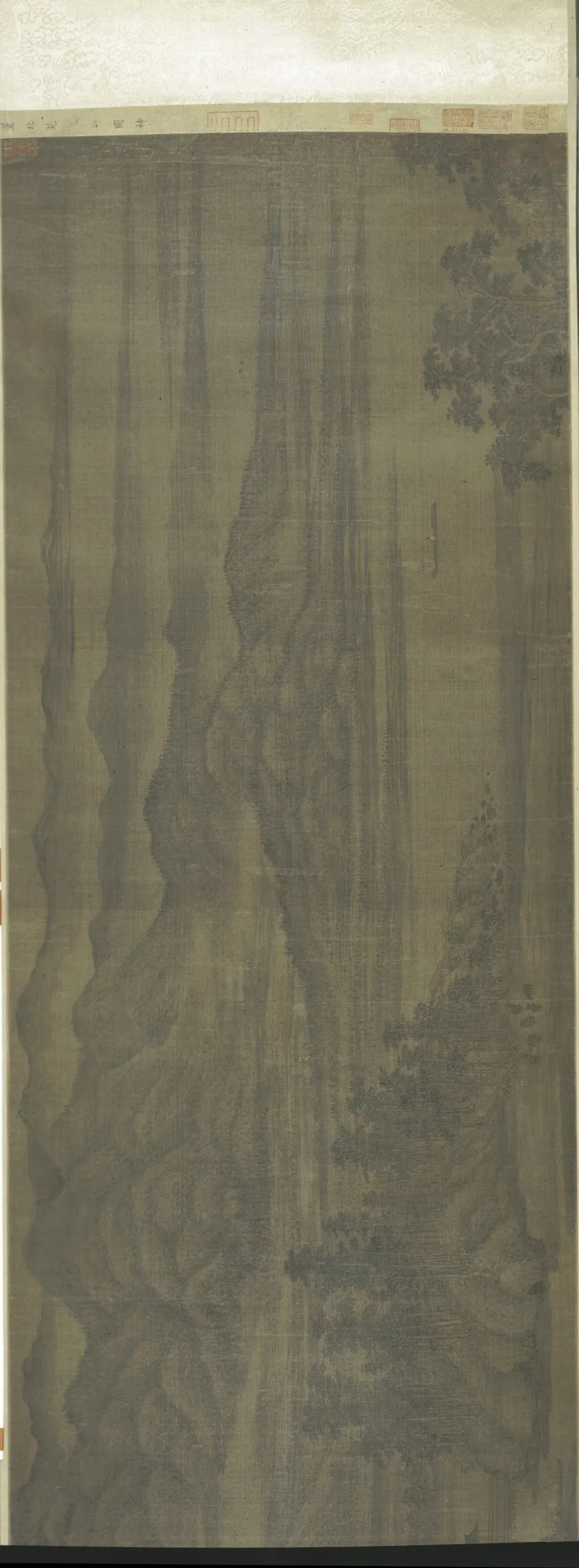

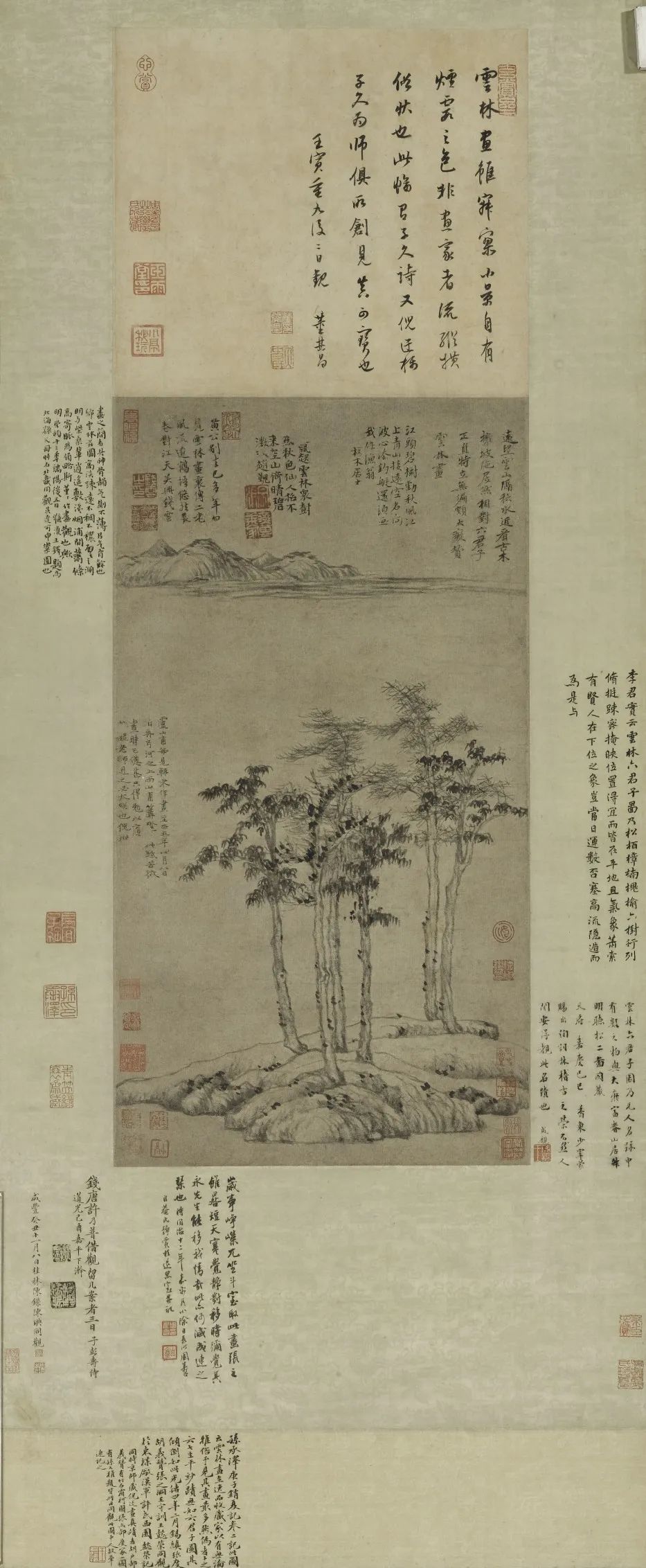

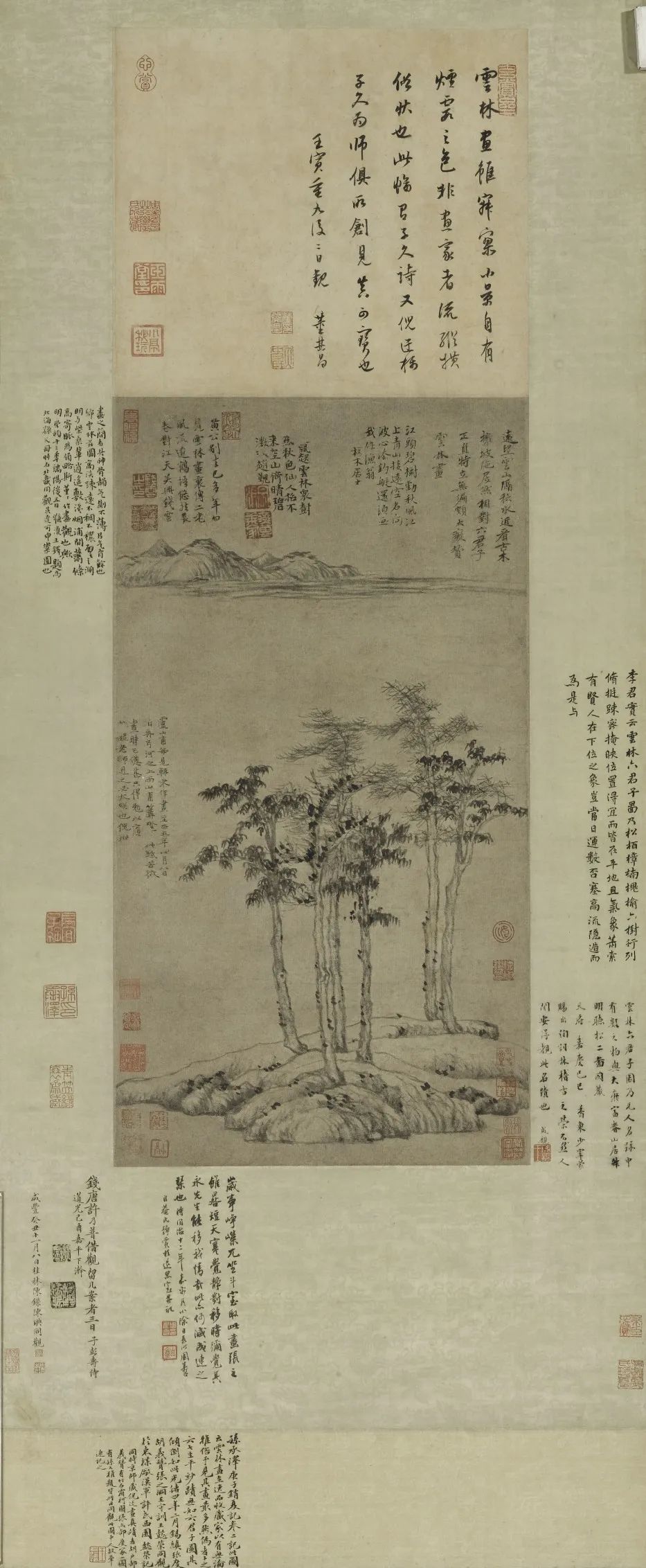

晚唐畫家孫位《高逸圖》占據(jù)繪畫館開篇的核心展位。此圖為“竹林七賢圖”殘卷���,所描繪的是魏晉時期竹林七賢的故事���。右側(cè)是宋徽宗趙佶《柳鴉蘆雁圖》,左側(cè)是五代董源《夏山圖》���。《夏山圖》氣勢雄偉蒼郁���,表現(xiàn)手法抽象簡練���,展現(xiàn)了江南峰巒疊翠,云霧繚繞���,林木繁茂的夏日景致���,洋溢著濃厚的自然氣息和生活情趣���,將夏日自然中蘊(yùn)藏的勃勃生機(jī)展現(xiàn)得淋漓盡致���,追求的是一種寧靜致遠(yuǎn),天人合一的心境���。董源���,五代南唐畫家,南派山水畫開山鼻祖���,與李成���、范寬在中國畫史上并稱北宋三大家���,宋代沈括稱他“多寫江南真山,不為奇峭之筆”���,米芾謂其畫“平淡天真���,唐無此品”。元末四家和明代的吳門派���,更奉董源為典范���,元代黃公望說:“作山水者,必以董為師法���,如吟詩之學(xué)杜也”���。清代王鑒說“畫之有董巨,如書之有鐘王,舍此則為外道”���。董源在后世能夠產(chǎn)生如此深遠(yuǎn)的影響���,在中國山水畫史上是罕見的。趙孟頫的《蘭石圖》是一幅水墨作品���,講究筆法運用,側(cè)鋒飛白表現(xiàn)石塊的質(zhì)感���,中鋒潤筆表現(xiàn)蘭的飄逸���、竹的勁健���,運筆老辣���、布局精到。他的“石如飛白木如籀���,寫竹還需八法通���。若也有人能會此���,須知書畫本來同”“作畫貴有古意,若無古意���,雖工無益���。”等理論���,對元代文人畫產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響���。在趙孟頫的影響下,元代的畫家們崇尚文雅���、瀟灑的文人畫畫風(fēng)���,將文人畫推向了高峰。明王世貞說“文人畫起自東坡���,至松雪敞開大門���?��!笨陀^地道出了趙孟頫在中國繪畫史上的地位。通過作品���,梳理師承關(guān)系���,了解畫家的創(chuàng)作心路與藝術(shù)來源在中國傳統(tǒng)畫學(xué)中,師承對中國繪畫的繼承有著深遠(yuǎn)的影響���,它不僅是技藝傳承的方式���,也是文化精神傳遞的渠道。老師擔(dān)當(dāng)傳承的使命���,為時代培養(yǎng)新一代繪畫力量,使得中國畫能夠在不同的歷史時期保持活力���,并不斷向前發(fā)展���。繪畫館里���,趙孟頫的《蘭石圖》軸和王蒙的《青卞隱居圖》軸放在一起展示,沈周的《臨戴文進(jìn)謝安東山圖》軸���、文徵明《真賞齋圖》卷���、唐寅《春山伴侶圖》放在一起展示,周臣的《山齋客至圖》軸和仇英的《修竹仕女圖》軸放在一起展示���,應(yīng)該是博物館有意為之���,他們除了是同一時代,更有師承關(guān)系在里面���。趙孟頫是王蒙的外祖父���,沈周又是文徵明、唐寅的老師���,周臣是仇英的老師���。董其昌從學(xué)習(xí)元人入手���,繼而研究董巨、二米���,構(gòu)建了由“董巨”到“二米”再到“元四家”的南宗脈系���,提出南北宗論,成為一代宗師���。董其昌《煙江疊嶂圖》卷���,為其平生最得意之作,作品前半部分是白描式的���,意在追求高古的畫風(fēng)���,中段渾厚華姿,煙云疊嶂���,與前段形成強(qiáng)烈的對比���,變得非常奇特,不失真性���,又彰顯以淡為美的文人畫氣息���。《歷代名畫記》中說“若不知師承傳授���,則未可議乎畫”。唐人好尚之法���,宋人崇尚自然之理���,元人追求意境之逸,明人崇尚繪畫之變通���。歷代文化傳承���,無形構(gòu)建了中國文化永不枯竭���,源遠(yuǎn)流長。從古人作品中���,領(lǐng)略古人對美的追求和心性表達(dá)倪瓚的《六君子圖》���,畫的是松、柏���、樟���、楠、槐���、榆六棵樹���,六棵樹姿勢挺拔,枝葉舒展���。遠(yuǎn)景是一抹遠(yuǎn)山���,幽淡���、荒寂。中間大片空白���,不著一筆,是一種空曠���,簡到極致的靜美���,作品不僅僅是對自然景色的描繪,更表達(dá)了他對塵世喧囂的超脫和對內(nèi)心深處的追求���。畫上因黃公望題有:“遠(yuǎn)望云山隔秋水���,近看古樹擁陂陀。居然相對六君子���,正直特立無偏頗���。”而被稱為《六君子圖》���,黃公望借贊畫中六棵樹的來贊揚倪瓚清高���、不肯與世沉浮的人格���。董其昌評倪瓚:“古淡天真,米癡(即米芾)后一人而已���?��!蹦攮?yīng)毦邆€人藝術(shù)風(fēng)貌的山水畫對元代、明清和近代中國的山水畫史都產(chǎn)生了巨大的影響���。

《六君子圖》

吳鎮(zhèn)的《漁父圖》卷���,卷首吳鎮(zhèn)自錄柳宗元《漁父詞》以及十六闕《漁父詞》,描繪浩渺寬廣的江面���,漁人或垂釣���,或憩息,或忙于生計;小船下邊的線���,用淡墨處理���,靈動鮮活。山石用披麻皴���,淡墨渲染,層次分明���;枝干遒勁枯淡���,樹葉多“介”字點,密中有疏���;坡岸邊���,些許蘆葦點綴,更顯寧靜與詩意���。整幅畫���,落筆清奇���、瀟灑,表現(xiàn)的是在外族強(qiáng)權(quán)統(tǒng)治下的隱逸���,不同流俗的心態(tài)���,表現(xiàn)自在逍遙的樂觀情懷,作品中題詞:“蘭棹穩(wěn)���,草衣輕���,只釣鱸魚不釣名”,盡顯其生命的超越與真實���,可見他的處世哲學(xué)���。每一部作品都是一部厚重的歷史書籍,講述著一個古老的故事���,正是歷代畫家的不斷追求���,造就了中國繪畫的輝煌史���,為我們留下寶貴的財富。歷代作品不僅是歷史的見證���,也是文化的寶庫���,值得我們深入探索和學(xué)習(xí)。看完畫展���,走進(jìn)數(shù)字館,感覺像是穿透了歷史的迷霧���,走進(jìn)了歷代繪畫作品中���,沿著畫家的足跡,欣賞畫中美景���,又像是到了一個大型的作品交流會���,歷代名家作品輪番上場,畫家們在講述他們的故事……屏幕上那一個個閃爍的名字,像碑一樣刻在了觀眾的心里���。責(zé)編:周聽聽

一審:周聽聽

二審:張馬良

三審:熊佳斌

來源:湖南文聯(lián)